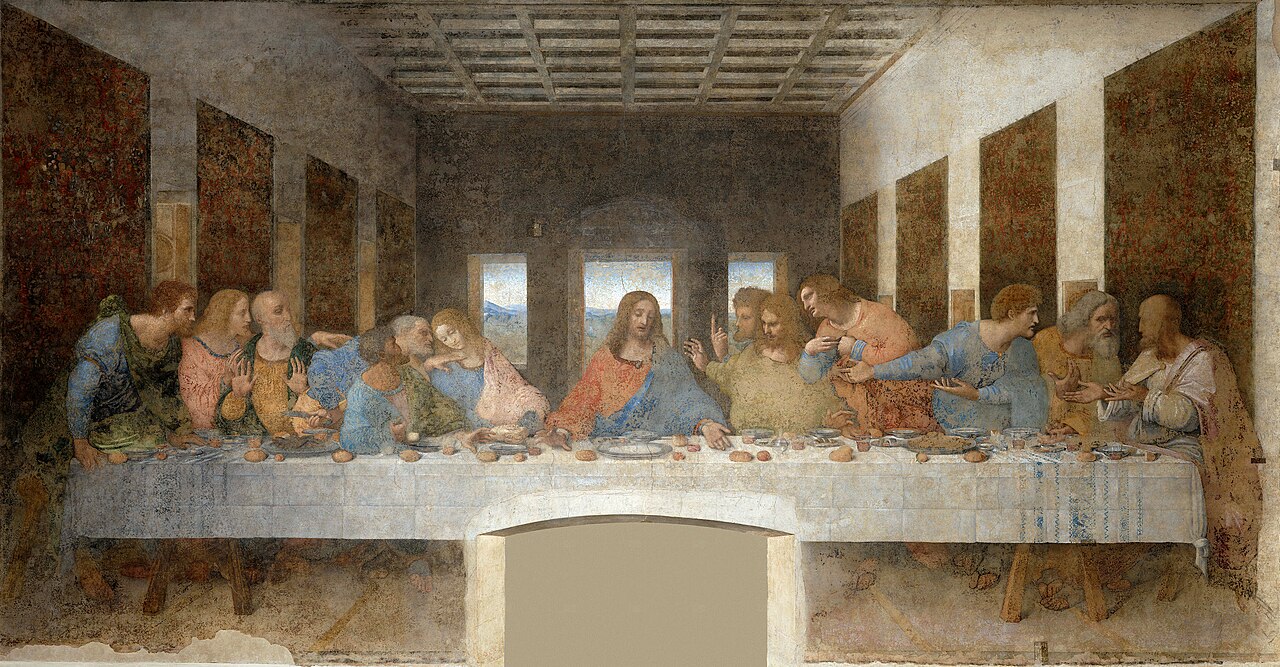

レオナルド・ダ・ビンチの《最後の晩餐》は、ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院に描かれた、言わずと知れた名作。この絵に隠された物語や技巧を知ると、鑑賞する楽しさが何倍にも広がります。

今回の記事では、ダ・ビンチの驚くべき技術と作品に込められたメッセージを紐解きつつ、現代の私たちに響くポイントも掘り下げます。忙しい日々の中で、ふと足を止めて「最後の晩餐」の世界に触れてみませんか?

なぜ《最後の晩餐》は特別視されるのか?

《最後の晩餐》は、1490年代後半に制作された壁画で、イエス・キリストと十二使徒が最後の食事を共にする場面を描いています。ただの宗教画にとどまらず、人間の感情や関係性を深く掘り下げたこの作品は、歴史を超えて私たちの心に訴えかけてきます。

壁画に込められた革新性

レオナルド・ダ・ビンチはこの作品で、絵画の技術革新を成し遂げました。フレスコ画が一般的だった時代に、壁に油彩とテンペラを用いた大胆な実験を行ったのです。これにより、色彩や質感に独自の表現力を持たせることに成功しましたが、劣化しやすいという欠点も抱えることになりました。

それでも、後世の修復や保護を経て、その美しさは現代までしっかりと伝わっています。

3つの視点で楽しむ《最後の晩餐》

1. 心理描写が物語る「裏切りの瞬間」

《最後の晩餐》の最大の特徴は、登場人物たちの表情と仕草に込められた感情のドラマです。イエスが「この中に裏切り者がいる」と告げた瞬間を描いており、動揺、驚き、困惑など、それぞれ異なる反応を見せる使徒たちの姿が際立ちます。

特に注目したいのは、裏切り者ユダの描写。他の使徒たちとは対照的に、顔を陰に潜め、手に銀貨袋を握る姿が目を引きます。この細かな描写によって、見る者は登場人物たちの感情に引き込まれ、まるでその場にいるかのような感覚を味わえるのです。

2. 遠近法が作る「吸い込まれる空間」

ダ・ビンチはこの壁画で、線遠近法を巧みに活用しています。絵の中心であるイエスの顔にすべての視線が集まるよう設計されており、部屋全体の構図が見事にまとまっています。この工夫により、食堂の壁に描かれた絵が、まるで現実の空間の延長であるかのように感じられます。

現地で作品を見た人ならわかるはずですが、この「空間と一体化する感覚」は、肉眼で見ることでより鮮明に体感できます。

3. 光と影が生む「リアリズム」

光と影の使い方にもダ・ビンチの卓越した技術が光ります。彼の得意とする「スフマート」という手法によって、使徒たちの顔や衣服には自然な立体感が与えられています。この技術によって、登場人物たちが単なる絵画の中の存在ではなく、生きた人間のように感じられるのです。

さらに、壁画を描いた食堂の窓から差し込む自然光が、絵の中の光景とシンクロする瞬間があります。このような細部へのこだわりが、ダ・ビンチの天才ぶりを物語っています。

現代に響く《最後の晩餐》のメッセージ

この作品は、単なる宗教的なシンボルを超え、裏切り、友情、そして希望といった普遍的なテーマを扱っています。忙しい毎日の中で、時に人間関係に悩むこともあるでしょう。そんなとき、《最後の晩餐》に描かれた使徒たちの感情を思い出すと、「人とつながることの意味」を再確認できるかもしれません。

初心者から上級者まで楽しむ「最後の晩餐」

初心者におすすめの楽しみ方

映画『ダ・ヴィンチ・コード』を鑑賞すると、この作品に隠された歴史的な背景やミステリーがより身近に感じられます。また、図録付きの解説書も読みやすくおすすめです。

上級者にはこんな挑戦を

もし可能であれば、再びミラノを訪れて実物を鑑賞してみてはいかがでしょうか? 修復後の《最後の晩餐》は色彩が鮮やかによみがえり、初めて見るときとはまた違った感動が得られるはずです。

結びに代えて:実際に鑑賞した感想を添えて

最後に私自身の体験を少しだけ。

修復後の《最後の晩餐》を実際に肉眼で鑑賞しました。鮮やかな色彩と繊細な描写が目に飛び込んできて、その場の空気感に圧倒されました。この作品は、写真や映像では伝わらない「本物だけが持つ力」を持っています。

この絵を目の前で見ると、きっとあなたも新しい発見をするはずです。ぜひ、《最後の晩餐》に触れてみてください!

コメント