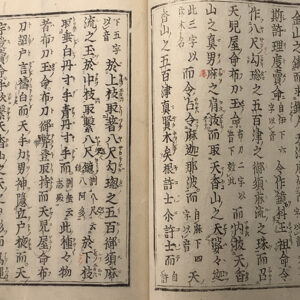

江戸の美人画に込められたひとときの物語

「ビードロを吹く女」。この作品名を聞いて、どんな情景を思い浮かべますか?

ビードロは、ポルトガルから伝わったガラスの笛のこと。この異国の響きを吹く女性の姿を、江戸時代の浮世絵師・喜多川歌麿が、息づかいまでも感じさせるように描きました。

彼の描く女性たちは、ただの「美しさ」を超えた、まるで生きているかのような存在感があります。

その背景には、版元(出版プロデューサー)である蔦屋重三郎との関係が深く影響しています。

この記事では、『ビードロを吹く女』の魅力を紐解きながら、歌麿と蔦屋が作り上げた江戸文化のエッセンスにも触れていきます。

さあ、江戸時代の美しきひとときを、一緒にのぞいてみましょう。

歌麿、蔦屋、そして江戸文化

喜多川歌麿:美人画の革命児

喜多川歌麿(1753年頃~1806年)は、美人画の第一人者として知られる浮世絵師。

彼の作品は、それまでの美人画とは一線を画し、女性たちの表情やしぐさ、息遣いまでも繊細に描き出しました。

歌麿が特に得意としたのは「大首絵」。

顔を大きく描くスタイルで、女性の魅力をぐっと引き立てる表現技法です。これによって、女性の個性や内面がよりリアルに伝わるようになりました。

蔦屋重三郎:文化をプロデュースする才人

歌麿が名声を得るきっかけとなったのが、版元である蔦屋重三郎との出会いです。

蔦屋(1750年~1797年)は、江戸時代の豪商であり、出版業者としても名高い人物。浮世絵だけでなく、俳諧や戯作の出版でも多くの文化人を支援しました。

蔦屋は単なる商人ではなく、先見の明を持つ「文化のプロデューサー」。

彼の手腕によって、歌麿の才能が世に広まり、浮世絵界に革命が起きたのです。

「ビードロを吹く女」の時代背景

『ビードロを吹く女』が描かれた頃、江戸では異国文化が少しずつ広がり始めていました。

ビードロ(ガラス製品)はその象徴の一つで、江戸の人々にとって新鮮で憧れの的。そんなビードロを持つ女性を描いた歌麿は、江戸の文化と異国の香りを見事に融合させました。

『ビードロを吹く女』をもっと楽しむポイント

美人画としての魅力

『ビードロを吹く女』は、女性の自然なしぐさや優美な表情が描かれています。

歌麿の得意とする「大首絵」の技法で、女性の顔立ちが大きく、いきいきと描かれているのが特徴です。

ふんわりと髪を結い、笛を吹く口元には、しなやかでやさしい女性らしさが漂っています。

そのまなざしはどこか遠くを見つめるようで、見る人の心にじんわりと響きます。

異国の香りをまとった江戸美人

ガラスの笛・ビードロを持つ女性の姿は、江戸時代の「異国趣味」を象徴しています。

ただし、この絵に描かれたのはあくまで日常の女性。異国文化を自分たちの日常に取り込み、楽しむ江戸の人々の柔軟さを感じられます。

歌麿と蔦屋のコラボレーションが生んだ美しさ

歌麿がこの作品を描けたのは、蔦屋重三郎のプロデュース力があったからこそ。

蔦屋は歌麿に自由な表現の場を提供し、美人画というジャンルをさらに洗練されたものへと押し上げました。

歌麿と蔦屋のタッグによって、『婦女人相十品』などの名作も生まれ、美人画は江戸時代の芸術の頂点に達しました。

現代に通じる「ビードロを吹く女」のメッセージ

『ビードロを吹く女』を見ていると、ふとした日常のひとコマを大切にする感覚がよみがえります。

忙しい日々の中でも、「ちょっと楽しいこと」や「新しいものへのときめき」を見つけるのが得意だった江戸の人々。そんな感性がこの絵には詰まっています。

また、歌麿と蔦屋の関係からは、才能を見出し育てる「協力の力」を感じます。

現代でも、誰かのサポートやプロデュースが、文化や芸術を前に進めていく大きな力となります。

「ビードロを吹く女」に触れる一歩

この作品が気になったら、次のような方法で江戸文化に触れてみてください。

- 浮世絵展を訪ねる

美術館で歌麿の作品を見ると、色彩や筆遣いの繊細さに感動します。 - 歌麿と蔦屋の背景を学ぶ

歴史や背景を解説した本を読むと、浮世絵の魅力がもっと深まります。 - 日常に取り入れる

浮世絵をポスターやカードにして飾ると、ふとした瞬間に江戸の空気を感じられます。

歌麿と蔦屋が残した美しさのかたち

喜多川歌麿と蔦屋重三郎の協力によって生まれた美人画は、江戸の文化と美意識を鮮やかに伝えています。

『ビードロを吹く女』を通じて、そんな江戸の豊かな感性に触れてみませんか?

あなたの日常の中に、そっと彩りを添えてくれる一枚になるかもしれません。

――そのひとときが、心にやさしい響きをもたらしますように。

コメント