1. はじめに

忙しい日々の中で、ふと目にしたアートが心に残る瞬間はありませんか?

特に、インパクトのある一枚の絵が、日常の景色を少しだけ違って見せてくれることもあります。

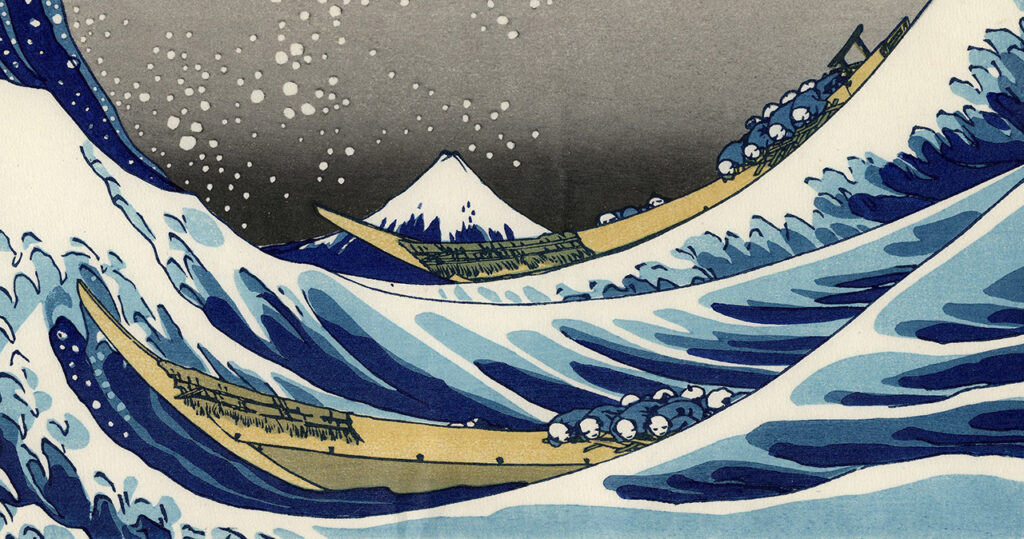

葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』(通称「神奈川沖浪裏」)は、そんな一瞬を生み出す力を持つ名作です。

巨大な波が今にも押し寄せそうな迫力、青々とした空と海のコントラスト、そして遠くに小さく佇む富士山。

この作品を見ていると、時代や国境を超えて、自然の壮大さや人間の儚さを感じずにはいられません。

この作品の背後には、単なる自然描写を超えた深い物語と北斎の技術があります。

今回は、その魅力に迫りながら、『神奈川沖浪裏』を新たな視点で楽しむヒントをお届けします。

2. 背景情報と基礎知識

葛飾北斎と『富嶽三十六景』

葛飾北斎(1760年~1849年)は、江戸時代後期の浮世絵師で、その活動期間は約70年にも及びます。

彼は当時の常識を覆す斬新な発想や構図で、多くの革新的な作品を生み出しました。

その中でも『富嶽三十六景』は、北斎の集大成とも言えるシリーズです。

『神奈川沖浪裏』は、『富嶽三十六景』の中でも特に有名な作品で、1831年頃に完成しました。

このシリーズは富士山をテーマに、日本各地の名所や日常の風景を描き、当時の庶民の間で大ヒットを記録しました。

木版画という技法を用いながらも、北斎の卓越した構図力と色彩感覚によって、一つ一つが美術史に残る傑作となっています。

西洋文化との影響

『神奈川沖浪裏』の特徴的な青い色は「ベロ藍」と呼ばれる、西洋から輸入された顔料が使用されています。

この鮮やかな青は、従来の日本の絵画には見られなかった独特の色彩を生み出し、西洋の画家たちにも多大な影響を与えました。

ゴッホやモネといった印象派の巨匠たちも、北斎の作品に感銘を受けたと言われています。

「ベロ藍(プルシアンブルー)」は、『神奈川沖浪裏』の象徴的な青色です。

CMYK表記:CMYKは印刷物で使われるカラーモデルです。「ベロ藍」に近い色の値は:

C: 100 M: 68 Y: 0 K: 12

Webセーフカラー表記(HEXコード):Webセーフカラーに基づいて「ベロ藍」を近似すると、以下のような色が適切です:

HEXコード: #003366 RGB値: (0, 51, 102)

この色は深みのある青で、ベロ藍の濃いトーンを再現しています。

3. 楽しむための注目ポイント

① 圧倒的な構図の力

『神奈川沖浪裏』でまず目を引くのは、巨大な波が画面全体を覆い尽くすような大胆な構図です。

この波の曲線や飛沫の描写は、まるで動きを感じさせるかのよう。

さらに、波の間から遠くに富士山を配置することで、自然の大きさと人間の存在感を対比させています。

波のカーブに沿った小舟の描写も見逃せません。これらがすべて計算し尽くされた構成で描かれているのです。

② 色彩の奥深さ

先述した「ベロ藍」の鮮やかな青は、時間が経つにつれて独特の深みを増し、現在の作品にもその美しさを残しています。

この青が、波の冷たさや空の澄み渡った感覚をリアルに表現しています。

青一色ではなく、波の白や舟の黒とのコントラストが、視覚的なドラマを生み出しています。

③ 時代背景の反映

『神奈川沖浪裏』には、江戸時代後期の社会が反映されています。

当時の人々にとって富士山は神聖な存在であり、その姿を描くことは特別な意味を持ちました。

また、この時期は日本が鎖国体制の中で西洋文化と出会い始めた時期でもあり、それが北斎の作品に取り入れられた技法や構図に表れています。

④ 波と人間の関係

大自然の力を象徴する波と、それに立ち向かう小舟に乗る人々の姿が対照的に描かれています。

このコントラストは、自然と共生する人間の姿を暗示しているとも解釈できます。

一見、波に飲み込まれそうに見える舟ですが、北斎はそこに人間の強さや希望も描き込んでいるのです。

4. 現代とのつながり

この作品が完成してから約200年が経過しましたが、私たち現代人にも深いメッセージを届けています。

自然災害や気候変動が話題になる今、この絵は自然の偉大さを改めて考えさせるきっかけを提供してくれるのではないでしょうか。

また、波のダイナミックな形状は、現代のデザインや広告にも多く引用されており、アートや文化の普遍性を感じさせます。

5. この絵画の魅力をさらに楽しむために

『神奈川沖浪裏』の魅力をさらに楽しむためには、実際に作品を見たり、関連する書籍や展覧会に足を運ぶことがおすすめです。

国内外で浮世絵展が開催されることが多いので、情報をチェックしてみてください。

特に浮世絵専門の博物館や美術館での展示は貴重な機会です。

関連書籍を読む

北斎の生涯や『富嶽三十六景』の背景を解説した本が数多く出版されています。

初心者向けの解説書から専門的な研究書まで幅広くあります。

オンラインで楽しむ

デジタルアーカイブを活用して、スマホやPCでじっくり鑑賞するのもおすすめです。

高解像度で作品を見ると、新しい発見があるかもしれません。

『神奈川沖浪裏』は、ただ美しいだけではなく、自然の力強さや人生の哲学をも感じさせる奥深い作品です。

ぜひこの機会に、あなたも「波」の物語に触れてみてください。

新しい発見がきっとあるはずです。

挿絵:OpenAIのDALL-Eで生成(© OpenAI)

コメント