静かに心を満たす「音楽の旅」

ふと、心がざわつく日々の中で、何か深く心に響く音楽に触れたくなることはありませんか?

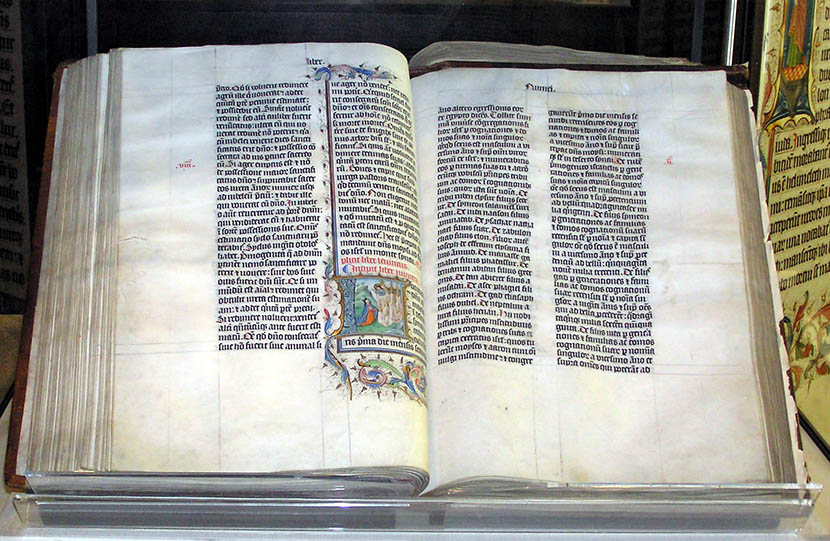

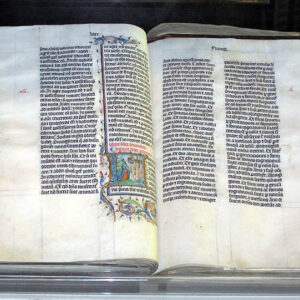

クラシック音楽の中でも、「マタイ受難曲」は、その壮大さと美しさで聴く者の心をつかんで離さない、まさに“音楽の聖書”とも称される名作です。

バッハが残したこの楽曲は、ただの音楽ではなく、まるで一冊の物語を読み進めるような体験です。

音の一つひとつが、聖書の世界を描き出し、私たちを静かで深い感動へと導きます。

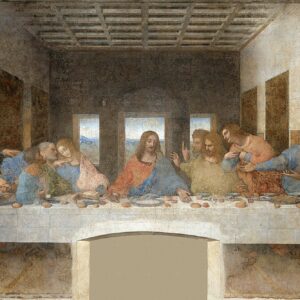

キリストの受難と愛が紡がれるその旋律は、300年の時を超えてなお、私たちの心に生き続けています。

「宗教音楽なんて堅苦しそう…」と思った方も大丈夫。

この作品は、聖書の物語を知らなくても、音楽そのものの力で心を打つ不思議な魅力に満ちています。

さあ、一緒に「マタイ受難曲」の扉を開いてみませんか?

バッハと『マタイ受難曲』の物語

「マタイ受難曲」は、ドイツの作曲家**ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685–1750)**によって作曲されました。

バッハはバロック音楽の巨匠として知られ、その作品は数学的な精密さと人間味あふれる感情表現が見事に融合しています。

この作品は1727年、ライプツィヒの聖トーマス教会で初演されました。

キリストが十字架にかけられるまでの最後の数日を描いた「マタイによる福音書」の物語を音楽で表現しており、当時の教会音楽の枠を超えた圧倒的なスケール感で聴衆を魅了しました。

しかし、驚くべきことに「マタイ受難曲」はバッハの死後、一時期忘れ去られていました。

再評価のきっかけを作ったのはフェリックス・メンデルスゾーン。

1829年、彼がベルリンでこの作品を再演したことで、再び人々の前にその輝きを取り戻したのです。

『マタイ受難曲』を味わうための主要ポイント

① 二重合唱と二重オーケストラが織りなす壮大な音響

「マタイ受難曲」の大きな特徴は、二重合唱と二重オーケストラが交錯する音響効果です。

左右の異なる合唱隊が対話するように歌うその構造は、まるで異なる声が天から降り注ぐかのよう。

教会全体が音楽の波に包まれるような感覚を味わえます。

特に冒頭の「来たれ、娘たちよ、我と共に嘆け」では、壮大な合唱が静寂を打ち破り、聴く者を一瞬で物語の世界へ引き込みます。

② 受難の物語を描く「レチタティーヴォ」と「アリア」

「マタイ受難曲」は、聖書の物語を忠実に音楽で表現しています。

レチタティーヴォ(語るように歌う部分)では、エヴァンゲリスト(福音史家)が物語を淡々と語り、アリア(感情を込めて歌う部分)では登場人物の心情や思いが美しい旋律で描かれます。

たとえば、アルトのアリア「憐れみたまえ、わが神よ」は、ペテロがキリストを三度否認した後の後悔と涙を、切なくも美しい旋律で表現しています。

③ 心に刺さるコラール(讃美歌)の響き

合唱部分には、コラールと呼ばれる讃美歌が随所に散りばめられています。

これらは信者たちが親しんで歌えるようなシンプルな旋律でありながら、その言葉には深い信仰と愛が込められています。

現代の私たちが聴いても、コラールのシンプルで力強いメロディーには、心の奥底に響く何かがあります。

4. 現代の私たちにとっての『マタイ受難曲』

現代社会は情報に溢れ、私たちは日々忙しさに追われがちです。

そんな時こそ、「マタイ受難曲」のような音楽が、私たちに静けさと心の安らぎを与えてくれるかもしれません。

この作品には、人間の苦悩、愛、赦しといった普遍的なテーマが込められています。

それは、宗教や時代を超えて、すべての人に共通する「人間の心の物語」なのです。

5. 『マタイ受難曲』に触れるために

もし「マタイ受難曲」に興味が湧いたら、以下の方法で体験してみてください。

- 映像や音源で鑑賞:有名な指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンやジョン・エリオット・ガーディナーによる録音がおすすめです。

- ライブ演奏会:大規模なオーケストラと合唱が共鳴する生演奏は、言葉では表せない感動があります。

- 解説付き書籍:作品の背景や聖書の物語を解説した書籍を手に取れば、より深く作品を理解できます。

「マタイ受難曲」は、聴くたびに新しい発見がある、まさに音楽の宝石のような存在です。

忙しい日々の中でも、この作品に耳を傾けることで、少しだけ心に静寂と安らぎが広がるかもしれません。

あなたなら、この音楽からどんな物語を感じるでしょうか?

ぜひ一度、その壮大な音楽の旅に足を踏み入れてみてください。

コメント